“This analysis is nuts!”[1] – Steve Keen, economista post-keynesiano (119)

Vimos en la entrada anterior algunas características generales del IPCC que llevan a la moderación de sus resultados, moderación que se acumula a distintos efectos psicológicos y sociológicos a lo largo del proceso de avance de la ciencia descritos anteriormente. Hoy ponemos el foco en la intervención de la economía en su contacto con las ciencias del clima, que en este organismo tiene lugar parcialmente en el Grupo de Trabajo II y totalmente en el III.

Es de rigor comenzar constatando en el Grupo de Trabajo III (en adelante WG III) una preocupación y una consideración de las cuestiones éticas y de justicia muy pobre en informes anteriores. Dedica a estas cuestiones un capítulo completo (120), junto a una discusión franca del alcance y las limitaciones de la economía (121) en relación al problema en cuestión que resulta de gran interés, aun constatando que en el resto del informe se hace caso bastante omiso de estas consideraciones de fondo. Una explicación a este dualismo sería la necesidad reglamentaria de basarse en la literatura académica estándar, que en la economía mainstream obvia sistemáticamente entrar en conflicto con los fundamentos, desde luego los éticos.

Es de rigor comenzar constatando en el Grupo de Trabajo III (en adelante WG III) una preocupación y una consideración de las cuestiones éticas y de justicia muy pobre en informes anteriores. Dedica a estas cuestiones un capítulo completo (120), junto a una discusión franca del alcance y las limitaciones de la economía (121) en relación al problema en cuestión que resulta de gran interés, aun constatando que en el resto del informe se hace caso bastante omiso de estas consideraciones de fondo. Una explicación a este dualismo sería la necesidad reglamentaria de basarse en la literatura académica estándar, que en la economía mainstream obvia sistemáticamente entrar en conflicto con los fundamentos, desde luego los éticos.

Pero que el Grupo de Trabajo III dedique el informe a Elinor Ostrom a toda página xiii (122), único premio Nobel de Economía concedido a un(a) no economista es en todo caso una buena señal. Su trabajo (123) en relación a la auto-organización colectiva, no necesariamente gubernamental, como respuesta al vector neoliberal de la tragedia de los comunes (124) – como algunas veces se califica al problema climático desde posiciones conservadoras (125) – es realmente notable (126) y podría ser un atisbo del inicio de alguna transición en este WG III.

Economistas de movimiento perpetuo y siempre moderado

Es muy interesante atender también aquí a la membresía y autoría del WGIII, como hicieron investigadores del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de Bellaterra (Barcelona) y publicaron en Nature Climate Change. Observaron que en este grupo de trabajo el dominio de economistas y unos cuantos ingenieros es prácticamente total, y que de los 35 coordinadores de los distintos capítulos sólo tres procedían de ciencias sociales que no fueran económicas, mientras que la importancia de esta ausencia es bien sentida (127). Además, la institución para la que esa mayoría de economistas más había trabajado en algún momento de su carrera era el Banco Mundial (128), lo que desde luego comporta un sesgo condicionante en términos de status quo. El 49% son economistas neoclásicos o ingenieros, y sólo el 15% fueron formados como científicos sociales distintos a los economistas mainstream[2].

Es preciso señalar que el tratamiento de las cuestiones económicas también tuvo lugar en uno de los capítulos del Grupo de Trabajo II, el de los impactos, donde, no tan sorprendentemente, el extremismo doctrinario se manifiesta en una magnitud incluso mayor por la vía de la subestimación recurrente de la valoración económica de los daños del cambio climático. No es tan sorprendente, porque uno de los dos responsables de este Capítulo 10 del WG II fue precisamente Richard R.S.J. Tol: un negacionista, si no de derecho, desde luego de hecho y a quien hace algún tiempo nos referimos aquí en relación a su teatral participación en ese grupo de trabajo. En realidad Tol es un quintacolumnista (129) cuya presencia es en realidad superflua, pues ya encontraremos moderación suficiente en todo lo que vamos a ver a continuación, y podemos considerarle prescindible.

Es preciso señalar que el tratamiento de las cuestiones económicas también tuvo lugar en uno de los capítulos del Grupo de Trabajo II, el de los impactos, donde, no tan sorprendentemente, el extremismo doctrinario se manifiesta en una magnitud incluso mayor por la vía de la subestimación recurrente de la valoración económica de los daños del cambio climático. No es tan sorprendente, porque uno de los dos responsables de este Capítulo 10 del WG II fue precisamente Richard R.S.J. Tol: un negacionista, si no de derecho, desde luego de hecho y a quien hace algún tiempo nos referimos aquí en relación a su teatral participación en ese grupo de trabajo. En realidad Tol es un quintacolumnista (129) cuya presencia es en realidad superflua, pues ya encontraremos moderación suficiente en todo lo que vamos a ver a continuación, y podemos considerarle prescindible.

[Efecto 10] En el IPCC intervienen pues como autores los economistas neoclásicos (los convencionales, los mainstream) examinando y estimando el coste de distintas políticas de mitigación. No hay, por ejemplo, ningún economista de la escuela de la economía ecológica o de cualesquiera otras de las denominadas heterodoxas[3] – y es la mainstream la que ejerce una influencia decisiva, con las consecuencias, moderadoras y otras, que veremos a continuación.

Resulta así muy evidente que esta composición facilita el consenso en la medida de que la ideología representada es prácticamente única y las alternativas eventualmente disidentes han sido excluidas de los paneles. En estas situaciones es incluso posible postular la eventualidad de un pensamiento de grupo, una suerte de cosmovisión compartida que dificulta la consideración de posiciones periféricas. Cuando no, incluso, de cierto compadreo en la desconsideración de sus propias reglas (130).

Así pues la mención a la escuela de la economía ecológica está prácticamente ausente del informe y es despachada en un único párrafo y como complemento, nunca alternativa, a la mainstream (131), si bien considera e incluye algunas referencias a los asuntos que la economía ecológica aborda específicamente. Estos son, entre otros, el metabolismo social (132), el flujo de materiales (133), la apropiación humana de la productividad biológica (134), la relación entre energía y la actividad económica (135) o el efecto rebote de las mejoras de eficiencia energética (136).

Por favor no crea que la economía ecológica es un chiringuito de “los ecologistas”: la economía ecológica es ya una escuela de pleno derecho académico. Es una disciplina de hecho muy difícil y de amplio espectro que genera desde hace décadas un conocimiento de gran necesidad y calidad. Tampoco están tan lejos de la corriente principal: algunos de los economistas nominalmente ecológicos citados son en realidad bastante mainstream, como aquellos, como Robert Costanza, que se dedican a realizar una valoración económica de la naturaleza, calculando el valor en dólares de los denominados servicios ecosistémicos. Por cierto que la valoración de estos servicios que hizo Costanza en 1997 (137), y que acaban de actualizar (138), se había quedado corta nada menos que en un factor 3.

[Efecto 10a] La moderación inherente a todo economista mainstream cercano al poder o con vocación de acercarse a él viene de lejos. Ya en 1965 Ezra J. Mishan, de la London School of Economics, aseguraba en su libro pionero Los costes del desarrollo económico, que:

“En cuanto a la practicabilidad política, no resulta demasiado difícil conseguir una buena reputación por la sensatez de juicios y el realismo por medio de una exhibición de moderación, marchando a la medida de los tiempos y cuidando de no sugerir nada que el público no se halle dispuesto a aceptar en cualquier caso.” (139) [citado por Federico Aguilera Klink (140)]

Porque ¿usted puede creer realmente que se puede seguir creciendo indefinidamente y que en 2050 el coste económico de la respuesta al cambio climático, en el caso de que fueran implementadas ciertas políticas de cara a no superar los +2 ºC, puede ser solo de 0,06 puntos de PIB? ¿Y con esta precisión? ¿No le suena increíble? Pues esto es lo que reciben los lectores del Summary for Policymakers de este WG III, y que asumen acríticamente dada la elevada auctoritas que, inconscientemente, atribuyen al texto y a sus redactores. Pero pocas cosas hay más moderadoras y desmovilizadoras que este fragmento, siendo este uno de los párrafos en que se apoyan los defensores del Green New Deal (141), queriendo dar por cierto lo que no es más que un pensamiento desiderativo cuando no un gran desbarre intelectual, como veremos a continuación.

Pues en realidad son muy pocos los modelos que presentan este resultado, y desde luego lo hacen bajo una condiciones ideales que sus propios desarrolladores deben estar seguros de que no tienen nada que ver con la realidad. Ocurre que quien quiera saber de dónde sale esta inaudita cifra (142) tiene que ir a un informe de 1.435 páginas y además estar familiarizado con el lenguaje que ahí se emplea. Aun así, los responsables del informe han defendido esta situación a pesar de todas estas deficiencias, por lo menos comunicativas (143).

Veamos pues algunos de los elementos que conducen a este desaguisado.

Modelización conjunta del clima y la economía

El consenso, moderador ya por si mismo [efecto 8] viene además facilitado por el hecho de que son muy pocos los estudios, menos los autores y muchos menos los equipos de trabajo considerados en relación con los modelos que integran modelos climáticos con modelos económicos que se manejan (144) y sobre los que se apoya parcialmente este WG III. El catedrático de economía de la Universidad de Sidney y de la Kingston University, el post-keynesiano[4] Steve Keen, que los conoce bien, destaca que en realidad se han tomado en consideración no más de 18 trabajos realizados por solo 8 equipos superficialmente independientes, considerando que esta situación resultaría en una mayor concentración todavía si se analizara con mayor detenimiento (145).

Esta integración económico-climática, que se realiza mediante los llamados modelos integrados (Integrated Assessment Models, IAMs) de los que hablé aquí con algún detalle señalando sus numerosas falacias, tiene como uno de sus objetivos determinar el denominado coste social del carbono (la cuantificación económica del daño marginal que provoca una unidad de CO2) lo que permitiría cuantificar el que podría ser un impuesto al carbono (¿pigouviano? (146)) destinado, se asegura, a que las emisiones se reduzcan mediante mecanismos de mercado.

Ocurre que en la literatura puede usted encontrar valores de este coste social desde unas decenas de dólares hasta más de $1000 (147) por tonelada de CO2 emitida, prueba flagrante de descontrol intelectual que de hecho reconoce el propio informe (148). Estamos así frente a un argumento similar al de la alteración de la significación estadística [efecto 6a]. En este sentido ciertamente el informe señala distintas acciones de mitigación posibles, pero la imposición de un precio al carbono sigue siendo la herramienta preferida, cosa por la que abogan incluso aquellos más críticos con los métodos empleados tales como el objetor moderado Martin Weitzman[5], de la Universidad de Harvard, con su economía de la catástrofe (149).

Otro de los inconvenientes de estos modelos es que parten de una situación de equilibrio en un mundo con competencia perfecta, racionalidad absoluta y sin fallos de mercado – algo visiblemente falto de realismo – donde las variaciones son meramente marginales. No en vano, en su costado económico se emplean los denominados General Equilibrium Models (150), herramienta que los macroeconomistas emplean sin nunca cuestionarse cómo fueron ideados y construidos (151). En estos modelos el tiempo no cuenta, y han tenido que ser parcheados para poder realizar predicciones a muy largo plazo. No hay resultados derivados de modelos alternativos no mainstream, dinámicos, aunque se alguno cita de pasada (152).

[Efecto 10b] Y es que algo esencial en el IPCC es la convicción de que la política solo puede forzar medidas incrementales (153), y este hecho está presente en todo momento como background severamente moderador. Sin embargo, muchos creen, y existe también amplia literatura al respecto, que el tiempo para este tipo de intervenciones poco cruentas ha pasado ya (154).

Las matemáticas de la desigualdad

Hay situaciones que claman al cielo. Estos modelos resultan estar condicionados con los denominados “pesos Negishi”. Esto consiste en mantener la ordinalidad de los países impidiendo – matemáticamente – que el orden en la posición relativa actual de los países con respecto a su PIB se vea alterado como consecuencia de la política climática, excluyendo de los resultados posibles aquellas políticas que lo permitieran aun cuando fuesen más efectivas en términos climáticos o económicos globales. En efecto, sin esta restricción, los modelos recomendarían una redistribución generalizada de la riqueza (155). El poder, el status quo, se cuela así una vez más en las ecuaciones, cual espectro invisible que atraviesa el IPCC, aquí vía WG II y WG III y sin advertir a los interesados. En efecto, por mucha preocupación ética y cierta aversión a la desigualdad que puedan tener los redactores del informe, este hecho no es mencionado en ningún momento.

Más allá de que los modelos macroeconómicos que manejan esos profesionales puedan o no ser considerados como una verdadera representación de la realidad, el contacto de este tipo particular de teoría económica con las ciencias naturales añade, vía IAMs, sesgos moderadores adicionales.

Reducción del futuro

[Efecto 10c] El más evidente consiste en emplear a muy largo plazo (más de una generación) conceptos, como el de la tasa de retorno de una inversión, pensados para plazos mucho más cortos. La astucia consiste en invertir el tiempo y aplicar al futuro la denominada tasa de descuento (no confundir con la necesaria deflactación) basada en la denominada preferencia temporal pura. Con este mecanismo se consigue que el futuro valga menos que el presente, y que el futuro a medio o largo plazo ya no valga prácticamente nada según sea la tasa de descuento elegida (ver tabla adjunta). Moderación directa, explícita, producto de la propia disciplina, aspecto que no es tenido en cuenta, ni tan solo conocido, por los negociadores políticos ni desde luego por el público en general.

Para entender, metafóricamente, adónde nos lleva este razonamiento de descuento consideremos la situación en que la temperatura media de la Tierra haya aumentado +4 ºC en 2060, y que en aquél entonces el futuro haya sido devaluado en un 50% (cosa que se consigue empleando una pequeña tasa de descuento del 2% anual a partir de hoy – los modelos al uso emplean un valor superior). Estos economistas dicen entonces que, dado que habrá habido crecimiento económico y seremos el doble de ricos, los impactos a soportar no serían percibidos como tan graves como hoy los podemos prever en términos de utilidad (medida económicamente como capacidad de consumo), que es lo que se pretende maximizar. Así, sería como si la temperatura fuera de +2 ºC. A esto tienen el valor de llamarle sostenibilidad. Sostenibilidad débil (156).

La tasa de descuento aparece cuando los modelos de los economistas son empleados para contar los costes económicos de una acción política, sus beneficios, y los comparan. Es el Cost-Benefit Analysis (CBA) que estos economistas emplean generosamente. Este método aparentemente neutro y de denominación ecléctica se empezó a usar en los años 80 para proyectos, siempre locales, con el fin de contrarrestar las resistencias de los movimientos ecologistas a determinados proyectos. Tuvo tanto éxito que algunas de las organizaciones ecologistas más conservadoras llegaron a considerarlo una herramienta adecuada para el análisis. A esto le llaman racionalismo; no es más que racionalidad instrumental (157).

Pero extender el método a todo el mundo y a todas las generaciones venideras es falacioso y perverso. Suponer que el calentamiento global, que nos aleja sobremanera de las condiciones de entorno en que la humanidad fue construyendo la civilización – precisamente gracias a la razonable predictibilidad climática que permitió la sedentarización – y a las que se ha adaptado toda la vida sobre la Tierra va a presentar algún beneficio a nivel global, convendrá usted que no encaja con la lógica de las cosas. Por mucho que localmente, solo en los inicios, haya zonas temporalmente ganadoras y perdedoras en términos exclusivamente económicos.

La aplicación de una tasa de descuento a largo plazo y en dimensiones intergeneracionales es algo contrario incluso al instinto de conservación de la especie. No tiene ningún sentido devaluar el futuro de nuestros hijos y nietos. Encima resulta cuantificado discrecionalmente de forma subjetiva por cada economista o grupo de ellos según criterios ad hoc y, en casos extremos donde se exige un consenso, se emplea el tipo de interés bancario como referencia[6].

Ciertamente, el informe debate ampliamente sobre la necesidad de aplicar la tasa de descuento o no, sus componentes, sus implicaciones éticas, etc.. Todo ello para acabar empleando de forma general una tasa de descuento del 5%, pero sin advertir de ello al público a través del Summary (158). Visto desde hoy, lo que ocurra dentro de 14 años vale la mitad de lo que valdría ahora, y lo que ocurra dentro de 28, la cuarta parte, y así.

Tecnologías de captura de CO2

En estas condiciones estos modelos integrados pretenden representar situaciones no ya tan disruptivas como incrementos de temperatura que todo lo alteran, sino también acciones extraordinarias que se pretenden respuestas adecuadas. Por ejemplo aquellas que requieren una implantación (futura), masiva y drástica, de sistemas de captura y secuestro de carbono (CCS), tecnología prácticamente inexistente hoy en día salvo ensayos piloto muchos de ellos fracasados (159). Muchos consideran solo plausible su desarrollo en el marco de una economía de guerra de alcance mundial, si es que algún día resultara técnicamente factible su implantación a la escala pretendida (160). Claro que lo del CCS da mucho juego, porque si cualquier política fuera a ser insuficiente o indeseada, basta con aumentar la previsión en el número y la capacidad de este tipo de instalaciones y seguir así emitiendo CO2 con más tranquilidad. Es la ventaja de no tener con qué comparar.

En el supuesto de que estas tecnologías CCS algún día llegaran a funcionar a la escala necesaria y de forma sostenible en el tiempo, cosa más que dudosa[7] y sobre lo que el propio informe en realidad alerta (161), no puede en ningún caso suponerse que ello se va a conseguir mediante medidas meramente incrementales: luego los modelos que incorporan esas hipótesis no sirven[8]. Pero los economistas siguen dando por buenas estas tecnologías milagrosas. Ello es debido en parte a que, al contar con que tardarán décadas en implementarse a la escala necesaria – si es que lo hacen alguna vez – la tasa de descuento hace que todo lo lejano les parezca muy bien de precio (162). Tampoco se tiene en cuenta en ningún sitio que toda instalación de CCS consumirá como mínimo alrededor del 25% de la energía cuyas emisiones intenta secuestrar (163).

Por cierto que tampoco tienen en cuenta en absoluto los costes del incremento de la eficiencia energética, mejora a la que se atribuyen unas posibilidades desmesuradas, y apenas el efecto rebote. Y por cierto, también, el concepto de tasa de retorno energética de las distintas fuentes de energía está totalmente ausente del informe, salvo cuando se atiende a las emisiones de producción del sector energético.

Valoración de daños

[Efecto 10d] Otro elemento donde se puede producir moderación en es la forma de representar los daños, sólo en dólares, que causará el cambio climático, lo que se establece mediante una fórmula denominada función de daño, que estima las pérdidas económicas en función del incremento de temperatura global. Esto se hace con el fin de poder contabilizar como beneficio el daño que, en principio, esas políticas habrán evitado.

Al igual que con la tasa de descuento, esta valoración es altamente subjetiva, y cada modelo y economista defiende la suya. Ya suponemos que la relación será exponencial, pero cuánto? ¿Qué valor del exponente? Hay quien lo asemeja más a una función cuadrática estándar mientras otros emplean valores superiores u otras fórmulas más sofisticadas. Pero ¿es posible realizar algún experimento que permita determinar, siquiera estimar, estos costes? Obviamente no. Y además, una vez (quizás) moderados los daños producidos por los incontables impactos del cambio climático vía la fórmula correspondiente, la tasa de descuento se encargará de devaluarlos todavía más cuanto más lejos estén en el tiempo, de forma que mucho antes de final de siglo ya no costarán, vistos desde hoy, prácticamente nada, y todo transcurrirá como si apenas hubiera daños. Es impresionante.

Nordhaus el retrasador

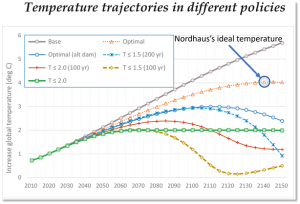

El economista del cambio climático por excelencia, William D. Nordhaus, presentó en su día un incremento de temperatura superior a +3 ºC como el óptimo para el capital (164) (la vida no debe importarle demasiado) mediante su modelo DICE (Dynamic Integrated model of Climate and the Economy), el más empleado en estos estudios.

El modelo DICE nos anuncia que un incremento de la temperatura media de la Tierra de +10 ºC en 2100, producirá una pérdida del PIB del 19%. Es bastante increíble, pues a 10 ºC apenas quedaría sobre la Tierra humano alguno capaz de consumir nada. Para un incremento de +6 ºC, considerado muy por encima de lo que permite una sociedad global organizada, el modelo predice una pérdida del PIB del 8% (165). Pero estas son situaciones denominadas muy beyond adaptation, según alerta el prestigioso Potsdam Institute for Climate Impact Research al Banco Mundial (166). Viva la moderación.

Nordhaus recibió en 2018 un infausto premio Nobel por su integración entre clima y economía, o sea por este modelo. Un premio Nobel contra los límites, destacó Jaime Nieto del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid examinando el DICE con cierto detalle (167).

Pero aparte del hecho flagrante, casi increíble, de no contar con los climatólogos para el establecimiento del módulo del clima (168), el módulo económico tiene, además de las lindezas hasta aquí descritas, directamente trampa descarada. Entre otras, se han hallado acciones de cherry-picking[9] de libro según la cual una relación espuria de temperatura-PIB en un estado de los Estados Unidos es extendida al resto del mundo con la boca pequeña, cosa que levantó la desesperación, intelectual y humana, de Steve Keen cuando lo descubrió hace unas pocas semanas (169). Y ello sin contar con el (¿accidental?) cambio de signo que le fue señalado a Richard Tol desde la London School of Economics (170) y que éste atribuyó a los duendes después de haber perdido un largo y maleducado debate con Frank Ackerman (171). Y es que la pareja Bjørn Lomborg – Richard S.J. Tol es muy peligrosa, y hace muchos años que van juntos de propagandistas de razonamiento inverso y tramposo, gastando barbaridades en agencias PR y cobrando fortunas como remuneración (172).

Con estos modelos no es pues tampoco de extrañar que consigan obtener siempre los resultados esperados por sus clientes. Sir Nicholas Stern, de la London School of Economics, afirmó, en su famoso y mediático informe de 2006, que bastaba con un punto del PIB para resolver lo más preocupante (173), cosa que obtenía mediante su modelo PAGE (174). Pero solo dos años después (175) ya iba reconociendo que las cosas eran mucho peores, y regularmente insiste en que son peores a como él las ve el año anterior (176), como acaba de hacer una vez más en octubre 2019 en el New York Times en compañía de la historiadora de la ciencia Naomi Oreskes, acercándose un poco más al núcleo del problema (177) en base a un estudio reciente del más alto nivel realizado y firmado por los mejores climatólogos y algún economista consciente como Stern (178). Resulta muy significativo que en este estudio el segundo firmante sea Ottmar Edenhofer, precisamente el responsable principal del AR5 WG III.

Con estos modelos no es pues tampoco de extrañar que consigan obtener siempre los resultados esperados por sus clientes. Sir Nicholas Stern, de la London School of Economics, afirmó, en su famoso y mediático informe de 2006, que bastaba con un punto del PIB para resolver lo más preocupante (173), cosa que obtenía mediante su modelo PAGE (174). Pero solo dos años después (175) ya iba reconociendo que las cosas eran mucho peores, y regularmente insiste en que son peores a como él las ve el año anterior (176), como acaba de hacer una vez más en octubre 2019 en el New York Times en compañía de la historiadora de la ciencia Naomi Oreskes, acercándose un poco más al núcleo del problema (177) en base a un estudio reciente del más alto nivel realizado y firmado por los mejores climatólogos y algún economista consciente como Stern (178). Resulta muy significativo que en este estudio el segundo firmante sea Ottmar Edenhofer, precisamente el responsable principal del AR5 WG III.

Entretanto, William D. Nordhaus sigue por su parte defendiendo estoicamente sus postulados en su discurso de aceptación del Nobel, diciendo ahora. DICE mediante, que lo óptimo económicamente son 4 ºC en 2140 (ver figura) y que no hay precio factible al carbono que impida que la temperatura aumente sólo +1,5 ºC (179).

Nordhaus es, probablemente, la persona que más daño habrá hecho a la humanidad y a la Tierra en toda su historia, haciendo creer a sus adláteres y a la clase política que el cambio climático es manejable con sólo algunos impuestos al carbono que permitirían al capital negocios de nuevo cuño, y ofreciendo munición intelectual a quienes han sido durante décadas partidarios de “esperar y ver”, cosa que ha retrasado la acción política durante casi medio siglo. Y encima le dan una especie de Nobel, lo que resulta profundamente decepcionante y desmovilizador, y retrata perfectamente el componente fuertemente ideológico de los Nobel de economía, planificados a generaciones vista (180).

Siempre a peor, también en la economía del cambio climático.

Por lo demás, a diferencia de lo habitual en ciencias naturales, la inaudita falta de transparencia de estos modelos, sus ocultos presupuestos previos, los datos con los que son excitados y su incertidumbre (181) es clamorosa, insoportable, de todo punto acientífica. Los modelos en ningún momento han sido sometidos a revisión externa alguna, y cuando alguien lo solicita resulta que no hay ni tan solo documentación del código (182). Es vergonzoso que algo así pueda ser incluido en los informes del IPCC y pasar por informe científico sesudo; esto contribuye de forma muy determinante al descrédito de la ciencia en general, cuando en realidad son las ciencias económicas las que realizan prácticas que pueden calificarse, sin temor a equivocarse, directamente de fraudulentas. Un paper extremadamente crítico al respecto concluye que:

“Si los científicos que basan su investigación en estos IAMs querían simplemente presentar los resultados y suposiciones previas de sus modelos podían hacerlo, pero nunca deberían afirmar que reflejan un margen razonable en el mundo real con ningún nivel específico de confianza, tal como lo hacen a lo largo del informe WG III.” (183)

¡Y mucho menos creyendo que pueden decir algo sensato tan lejos como en 2100! (184). Con todo, es (parcialmente) reconfortante comprobar cómo el IPCC viene a desechar estos modelos aunque solo sea por esta frase:

“Nuestra conclusión general es que la confiabilidad de las funciones de daño en los modelos actuales es baja. Sus usuarios deben ser cautos a la hora de basarse en los mismos para el análisis de políticas: algunos daños se han omitido, y algunas estimaciones pueden no reflejar la información más reciente sobre los impactos físicos.”

Hay que ir a la página 247 de un informe de 1.454 para saber esto. Realiza además un reconocimiento de moderación, si es que aquí tuviera algún sentido:

“Algunos autores … concluyen que estas funciones de daño tienen un sesgo a la baja.” (185)

Es decir: el daño es peor que lo que indican estos modelos. Veremos situaciones concretas a la hora de los ejemplos.

Desacoplándose de la realidad

Recapitulemos. Las posibilidades de tuneo que estos modelos permiten se encuentran en la discrecionalidad en la elección de 1) la función que estima el daño económico en función del incremento de temperatura de la Tierra; 2) la tasa de descuento del futuro; 3) la intensidad de la captura de carbono (CCS) a situar en el futuro, normalmente más allá del año 2050. También 4) la denominada función de utilidad, de la que no hemos hablado pero que también puede ser elegida bastante a voluntad (186).

Una concepto ahora en boga es el que pretende “desacoplar” el crecimiento económico de la realidad física y material. Este desacoplo ha sido un mantra de los economistas desde que empezaron a comprender la relación entre crecimiento económico, energía y emisiones, pero a quienes su ADN les impide considerar otras posibilidades que no sean las que llevan al crecimiento económico a cualquier precio. El informe reconoce esta relación solo de pasada, solo como una posibilidad, y remite al lector a los análisis de la economía ecológica.

¡Creceremos con menos energía y emisiones! Desacoplaremos crecimiento y energía o emisiones, y asunto arreglado. Esto es el crecimiento verde, oxímoron rebautizado ahora con la moda del New Green Deal o el 100% renovable (187). Como si el PIB no fuera otra cosa que un indicador de actividad, la actividad no requiriera movimiento y el movimiento pudiera hacerse sin energía. En todo caso ya se van dando cuenta de la futilidad del intento, observando que esto resulta imposible a nivel mundial pues lo que un país pueda conseguir en esa senda quedará siempre compensado con la externalización de las emisiones a otros países, por ejemplo deslocalizando la producción industrial (188) mientras se consume lo así importado (189). Además las eventuales mejoras de la eficiencia energética tienen límites termodinámicos y prácticos que estamos alcanzando ya.

Tal vez para ganarse legitimidad el WG III distingue en una misma frase dos tipos de desacoplo. Uno, el indicado, intentando que el crecimiento económico pueda dejar de depender de los flujos materiales y energéticos; el otro “desacoplar el crecimiento económico del bienestar humano.” (190) El informe, si bien con la boca pequeña, ciertamente cuestiona la viabilidad del primero por lo menos en su versión fuerte[10], y en relación al segundo se extiende en consideraciones acerca de la felicidad humana, por ejemplo describiendo (191) la paradoja de Easterlin[11].

Lo que refleja el Summary for Policymakers

El Summary for Policymakers del Grupo de Trabajo III es el mejor ejemplo de moderación no solo científica sino, en este caso, también ideológica. Ya hemos visto que los costes de las políticas de respuesta que ahí se reflejan (Tabla SPM.2) son ridículos, y que no hacer casi nada parece quedar dentro de lo razonable.

Para muchos, el cambio climático y la desigualdad son conceptos inextricablemente unidos (192). El informe no sólo no rehúye la cuestión sino que, de hecho, la asume incluso a pesar de su ruidoso silencio respecto a los pesos Negishi. Pero el orden mundial realmente existente se reflejó una vez más en este WG III y se concretó, entre otras lindezas, en la supresión de párrafos y gráficos clave donde se explicitaba la relación entre riqueza y emisiones, así como su primera derivada: cuanto mayor el crecimiento económico, mayores las emisiones.

Imagen suprimida del SPM desde se muestra la dependencia de las emisiones en función de la riqueza, agrupada según criterios del Banco Mundial. Algunos países la consideraron demadiado «policy-prescriptive»

La excusa fue que la agrupación de países que el informe había establecido, en realidad basada en la más reciente clasificación del Banco Mundial (193), era distinta de la oficial del UNFCCC, acordada hace décadas. Este gráfico, elocuente de la desigualdad, fue suprimido del Summary sin ni siquiera aceptar la clasificación anterior (194). Afortunadamente esta supresión no pudo alcanzar al informe general (195).

Este hecho fue especialmente sangrante, pues de hecho uno de los hallazgos centrales y mensaje esencial de este informe AR5 WGIII respecto al anterior AR4 WGIII es precisamente el hecho de demostrar que un mayor crecimiento económico lleva aparejado un mayor crecimiento de las emisiones (196), lo que hace aparecer una situación de responsabilidades por países muy diferente a la que hasta ahora defendía el relato oficial (197).

Con todo, sigue habiendo defensores de la intervención de los gobiernos en esta redacción, arguyendo que este hecho le otorga especial credibilidad (198). Defienden incluso esa supresión del Summary, entendiendo que podría resultar políticamente tóxica. Podría, según ellos, dar a entender que algunos países que estarían ahora en una fase de desarrollo acelerado fueran más responsables que otros que históricamente han vertido muchos más gases de efecto invernadero a la atmósfera (199).

En definitiva, las omisiones del Summary son tantas que se considera que no sirve para informar adecuadamente a los policymakers sino más bien para confundirlos, como se publicó razonadamente en la académica Energy Policy (200).

Pero la distorsión que supone la intervención de este tipo de economistas en el IPCC (y de la intervención de la política vía SPM) es de un alcance mayor todavía. Como veremos más adelante en los ejemplos, la cerrazón epistemológica de esta disciplina, al no tener en cuenta ni la naturaleza (por ejemplo las limitaciones que impone la geología ni la evolución de las especies) ni las leyes de la física (201) (las restricciones inevitables que impone la termodinámica, que aseguran dejar al albur del mercado (202)) lleva a distorsiones mayores que no es que sean errores de ajuste o afinaciones o presupuestos ocultos, sino demasiado a menudo a desaguisados verdaderamente monumentales que pasan por ser “ciencia” y que pretenden, y suelen conseguir, fundamentar la acción política. Si acaso, esta operaría solamente en favor de las élites – y encima por poco tiempo. Y dada la influencia mediática y política de esta dañada profesión[12] las consecuencias sociales están siendo demoledoras, con riesgo para la especie humana nada despreciable (203)].

En definitiva

Si ha llegado hasta aquí, usted se habrá dado cuenta de lo peligroso que es que este tipo de profesionales sean los que dominen no solo el Grupo de Trabajo III del IPCC, sino la política mundial y también su sustento intelectual. Bajo la benigna denominación de “análisis coste-beneficio” y “modelos integrados”, una apariencia técnicamente neutra oculta una enorme cantidad de ideología limitante de la que nadie, o casi nadie, se entera (204). Desde luego no los policymakers (205).

El problema no somos pues “nosotros”, nuestra “naturaleza” imperfecta. El problema es un subconjunto de nosotros, denominados economistas convencionales, que hacen aparecer creibles los resultados construidos sobre tanta indigencia intelectual.

Con todo este panorama no resultará extraño al lector que los economistas se tengan poco respeto a sí mismos y entre sí. Confiesan hacer muchas trampas y masajear los datos a conveniencia (206) de una forma que horrorizaría no ya a las ciencias físicas sino a cualquier persona de bien. Claro que tampoco les gusta decir que no saben algo o reconocer incertidumbres, como escriben Paul Samuelson y William Nordhaus en el libro de texto sobre macroeconomía más empleado durante generaciones (207) y denuncia con acierto el filósofo de la ciencia Jerry Ravetz apuntando también a su tradicional alergia a la incertidumbre científica (208). Y por estos motivos son tan descreídos de sí mismos, extendiendo como tinta su nihilismo a la percepción social de todas las demás ciencias. Incluso las físicas, contaminando así la credibilidad que esas otras sí merecen realmente.

Ocurre además que la mitigación del cambio climático es cualquier cosa menos fácil y trivial (y quizás imposible), con lo que analizar las políticas necesarias mediante instrumentos estándar pensadas para situaciones mucho más simples es un ejercicio interesante, pero en muchos casos inútil. La complejidad es la norma, y la necesidad de incorporar perspectivas más diversas es esencial (209).

A todo esto hay algunos, como David G. Victor de la Stanford University y con influencia en el Foro Económico Mundial, que consideran todos esos ejercicios inútiles por un motivo adicional. Están persuadidos desde hace muchos años de que no ya +1,5 ºC, ni tan siquiera +2 ºC, son objetivos alcanzables (210), y que los economistas harían mejor en cambiar de marco mental de una vez (211) como llevan haciendo hace tiempo él mismo y otros como Frank Ackerman (212) y ahora el post-keynesiano Steve Keen, junto a toda la escuela de economía ecológica, la más alarmada y la menos atendida.

Señores economistas: ¡inventen algo!, exigía Marga Mediavilla en un artículo reciente (213) de respuesta al texto de John Gray en El País (214), que culpaba al ecologismo de frenar el desarrollo. Habría que decirle a Gray que hasta Vaclav Smil, el gurú eternamente tecno-esperanzado, ha claudicado finalmente frente a la realidad y objeta ahora fuertemente el espejismo energético y climático en el que todos vivimos, augurando ya un choque visible con la realidad no lejano en el tiempo (215). Visible, porque en bambalinas ya está en marcha y acercándose.

En base a todo esto no sorprenderá que el mismo New York Times admitiera hace poco un artículo (216) titulado Blame Economists for the Mess We’re In[13]. Dicen Oreskes y Stern:

“[Los economistas] consideran los daños climáticos perturbaciones menores subyacentes a una senda de crecimiento económico.” (217)

Examinar referencias

Entrada anterior: La moderación en el IPCC (a): Funcionamiento, membresía y resúmenes de policymakers

Próxima entrada: Peor de lo esperado: 7. Ejemplos de subestimación de la respuesta del sistema climático

Notas al pie

[1] ¡Son análisis chiflados!

[2] Entenderemos por economista mainstream aquél que tiene abiertas las puertas del poder; heterodoxo en caso contrario. En realidad debería ser al revés.

[3] Escuelas heterodoxas: Escuela institucional, Escuela post-keynesiana, Escuela neo-ricardiana, Escuela participativa, Regulacionistas, etc.

[4] Postkeynesiano significa abrazar el marco de Keynes pero dejando de considerar situaciones de equilibrio para abarcar acciones de evolución temporal, mediante modelos dinámicos

[5] Martin Weitzman se suicidó en agosto de 2019.

[6] Tan pronto el equipo de Trump aterrizó en la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos mandó emplear una tasa de descuento del 7% (lo que da como resultado que el futuro a 10 años valga solo la mitad que el presente, imagínese a plazos más largos, pues a esta tasa se reduce a la mitad cada 10 años): el coste social pasó a ser ridículo, y eso fue considerado argumento suficiente para poder afirmar que no era necesario impuesto alguno

[7] ¿Es posible enterrar bajo tierra en 2-3 décadas nada menos que mil billones de toneladas de gas? Hay agujeros suficientes que no presenten fugas? ¿Cuánta energía sería necesaria, con sus correspondientes emisiones? ¿Cuánta superficie quedaría afectada, cuántos los desplazados? ¿Y los problemas sísmicos? No, no es posible. No va a ocurrir.

[8] No estaríamos en régimen marginal, laminar, sino turbulento, y solo por este motivo este tipo modelos ya debería ser desechado sin más contemplaciones

[9] Elegir una parte y extenderla al todo

[10] Desacoplo débil: que no crecen a la misma velocidad, como hasta ahora; desacoplo fuerte: aumenta el PIB pero el gasto de materiales y energía disminuye.

[11] Paradoja que refleja la distinta dependència de la felicidad subjetiva en el ámbito nacional e internacional

[12] Siempre en su versión capitalista-neoclásica, la mainstream

[13] Culpe a los economistas del lío en que estamos metidos

Querido Ferrán, Muchas gracias por tus espléndidos textos. Realmente es impresionante leerte y hoy, haciéndolo en el móvil fuera de casa me vienen a la cabeza dos personas. No sé si conoces a Clive Spash, para mí el mejor economista ecológico en temas de Cambio Climático y con una lucidez fuera de serie. La otra persona que no sé si conoces es Silvio Funtowicz, a mí me gustan mucho sus trabajos sobre epistemología y en uno de ellos le da un buen repaso a Green House Economics de Nordhaus que es realmente impresentable. Sí no los conoces y te interesan, te puedo mandar algunas cosas de ellos. Abrazos

Me gustaMe gusta

Gracias por tus palabras Federico. Si, de hecho me inicié en la economía ecológica leyendo (casi) todo de Clive L. Spash y aprendí mucho más que economía ecológica. Me haces ver una omisión en la que no había reparado; ya buscaré la manera de sacarlo a colación. También debería citar a Naredo, un auténtico sabio no solo pionero, y a Óscar Carpintero. A Funtowicz le conozco sobre todo por lo posnormal, que no me convence mucho aunque he seguido los debates al respecto en Ecological Economics.

Gracias por comentar. Un abrazo.

Me gustaMe gusta

[…] a través de Peor de lo esperado. Escalones hacia la moderación (4): función moderadora del consenso científic… […]

Me gustaMe gusta