Carlos de Castro

Profesor Titular de Física Aplicada. Universidad de Valladolid

Ciertamente creo que se han hecho progresos para acercar la modelización del clima a la realidad conforme han ido pasando los informes del IPCC. De alguna manera hay un reconocimiento indirecto en el AR6 de la separación aún existente cuando dice ya no basarse solo en los modelos climáticos para su discusión y conclusiones.

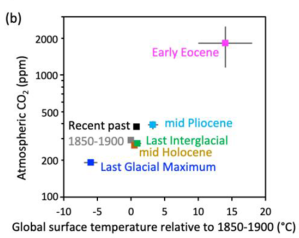

Comencemos por ver una gráfica de largo recorrido:

En ella se representa la relación entre el nivel de concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura global relativa a la que se toma como “preindustrial”. De esta gráfica surgen varias observaciones importantes: 1ª la relación entre nivel de CO2 y temperatura no es lineal (ojo que la escala de CO2 no es lineal). Tenemos medidas indirectas aproximadas de la temperatura y más directas del nivel de CO2 del pasado. Las medidas del comienzo del Eoceno son poco fiables dada su antigüedad y así lo denota su rectángulo de error. Además, a mí me parecen que exageran la temperatura alcanzada (entre 10 y 18ºC más que ahora) por el sesgo teórico que tengo, ya que supondrían muy poco control gaiano, lo que sería una espina en mi teoría Gaia. En cualquier caso, vuelvo a copiar la gráfica y pongo a mano una curva roja que pasa bien por los centros de los puntos del pasado y una curva negra que pasa bien por los puntos del pasado más cercano y mal por el Eoceno:

Además de que la curva roja no encaja bien con la teoría Gaia, la sensación de que duplicaciones del nivel de CO2 suponen crecimientos lineales de la temperatura a partir del “mid Miocene”, no parece encajar demasiado con la saturación esperada de que niveles muy altos de CO2 (5 veces mayores que ahora) absorben ya prácticamente toda la radiación que le es posible absorber al CO2; y el aumento de vapor de agua por el aumento de temperatura, también debe tender a la saturación.

En todo caso, hay algo mucho más interesante aquí y es la separación entre el recuadro negro que indica el pasado reciente y las curvas dibujadas. ¿Significa que podemos esperar un calentamiento en el futuro “cercano” de varios grados, aunque se mantenga el nivel de concentración actual? Las más de 410 ppm de CO2 actuales en la atmósfera se corresponderían según esta gráfica a unos 3ºC de calentamiento y no los 1.1-1.2ºC que tenemos ahora. Pero los modelos cuando se les deja correr tiempo con niveles de concentración prescritos y constantes no se van a las curvas negras y roja. ¿Se quedan cortos?

Una explicación de que no tengamos más temperatura con la concentración de CO2 actual viene de los aerosoles que enfrían (especialmente el SO2 que veíamos en el capítulo 1), y que cuando se eliminen se estima que subirán la temperatura alrededor de medio grado. Esto parece insuficiente y apuntaría a que la sensibilidad climática es mayor de la que se toma como valor más probable o central por el IPCC o a que la precisión de la paleoclimatología no es del todo buena. Por supuesto hay más gases invernadero en juego ahora y en el pasado y otros procesos que definen la temperatura, pero en el pasado no había por ejemplo gases industriales como los HFCF.

Volveremos al tema de los aerosoles en el siguiente capítulo.

Fijémonos ahora en la siguiente gráfica que copio y en la que he añadido una flecha morada:

El mapa de la izquierda es el cambio observado con un calentamiento global de 1ºC (reciente pasado) y el mapa de la derecha un promedio simulado por los modelos a esa temperatura. Si observamos con detalle a escala regional y comparamos un mapa con el otro, vemos que los parecidos son aceptables a este incremento global de la temperatura, aunque no del todo precisos a escalas subregionales. Cuando comparamos los dos mapas para algunas regiones vemos que los contrastes son más importantes que lo que nos marcan los modelos. Como si los modelos generaran una dilución de los contrastes/gradientes locales en sitios importantes. Por el contrario, vemos en África pocas diferencias en el aumento de la temperatura (el mismo color en todo África en el mapa de observaciones), mientras que los modelos prevén más calentamiento en el Sáhara y menos en la zona ecuatorial (¿Es posible que haya pocas medidas en África para hacer esa discriminación y las observaciones tiendan así a diluir los contrastes en algunos casos?). Destacan en cualquier caso las diferencias en el sur de Groenlandia, donde los modelos prevén un ligero aumento de la temperatura y las observaciones en cambio un ligero descenso. Esta zona tiene su importancia regional y global porque es uno de los motores de la cinta transportadora oceánica. Por otro lado, las tormentas y otros fenómenos meteorológicos que estamos viviendo por el gradiente entre esa zona y Europa son mayores de lo que prevén los modelos. ¿Podemos esperar pues que los modelos tienden a diluir efectos catastróficos locales? Veremos que sí.

Veamos ahora una gráfica que llevo siguiendo dos décadas con atención:

En ella vemos el detalle de las pérdidas esperadas de hielo ártico en septiembre (la más discutida) y también la de marzo, cuando ocupa la máxima extensión. Cabe señalar que la extensión mínima está ocurriendo en septiembre, pero cada vez más hacia final del mes, con lo que quizás en el futuro esta se termine dando en octubre y necesitaríamos no la gráfica de septiembre sino la del mínimo. Los puntos negros son las observaciones, las zonas grises el pasado modelado y la curva gris el promedio de los modelos en el pasado. En septiembre vemos como esta vez –no fue así en el AR5-el promedio de los modelos no sigue muy mal las observaciones porque se han mejorado y/o porque se han parametrizado mejor para su adecuación a la realidad. Algunas observaciones del pasado reciente se sitúan muy por debajo de la línea gris promedio de los modelos, haciendo que volvamos a sospechar que los modelos posiblemente sean todos ellos optimistas. Pero si nos fijamos en la gráfica de arriba, de marzo, vemos como aquí se les ha escapado y que no pueden todavía ajustar los modelos aún para que sean coherentes a la vez con las observaciones de septiembre y marzo. Vemos cómo la línea gris está por encima de las observaciones en alrededor de 1 millón de Km2 (dos veces España). Por lo que si se parametrizaran los modelos para marzo o se escogieran aquellos modelos que dan bien en marzo, veríamos que los modelos para septiembre llevan mucho antes a la pérdida de hielo que los reflejados en las curvas escenarios-tipo de colores.

Los modelos han mejorado, pero siguen pecando de optimismo.

Si nos fijamos al detalle en la gráfica de septiembre, aquí podemos destacar más cosas. En los últimos años el descenso se ha ralentizado respecto al descenso que estábamos viendo entre 1970 y 2010. Durante década y media llevo haciendo un ajuste parabólico a los puntos experimentales y hasta muy recientemente arrojaba como resultado una desaparición del hielo mucho antes que la inmensa mayoría de los modelos, para finales de esta década. Está por ver si esa ralentización ya no encaja tan bien con esta extrapolación que tendía a indicar una vez más que los modelos eran mucho más optimistas de lo que parecían indicar las observaciones o bien la pérdida de hielo se ralentiza al nivel que indican los últimos modelos. Vemos también que existe una enorme dispersión de los modelos, con la mayoría bastante alejados de las observaciones (simulaciones de modelos que dan la mitad o el doble de hielo que el que observamos ahora en los extremos sombreados en gris).

Unas últimas gráficas:

Estas tres gráficas nos hablan de la subida del nivel del mar. Si vemos la primera parece claro que la subida histórica del nivel del mar no ha sido lineal, es más, parece que encaja bien con una función exponencial. Hace ya más de dos décadas que asumí el ejercicio de suponer que en el siglo XXI el buen ajuste exponencial de las observaciones del pasado continuaba; el resultado me dio y me da una subida de más de un metro para finales de este siglo. Hansen y otros climatólogos publicaron hace unos años un razonamiento similar y mucho más elaborado fijándose en la curva de arriba a la derecha y fenómenos paleoclimáticos del pasado, para concluir que la impresión de las pérdidas de masa de Groenlandia y del Antártico parecen seguir funciones exponenciales. La conclusión es que no podíamos descartar subidas del orden de los pocos metros y no de decenas de centímetros como siguen previendo los peores escenarios del IPCC para 2100. Sigue habiendo un choque entre lo que estamos observando y las previsiones, por mucho que la inercia a largo plazo de subida del nivel del mar se reconozca y que veremos luego. La gráfica inferior de la derecha nos permite comparar la subida del nivel del mar de las simulaciones (línea naranja) con las observaciones (línea negra) debidas a la expansión térmica. Si nos fijamos en detalle vemos que ambas líneas tienden a coincidir en el presente, pero no en el reciente pasado. Esto es indicativo de que los modelos aquí se ajustan algo para hacerlos coincidir con las observaciones recientes, o lo que es lo mismo, que si se ajustaran para hacerlos coincidir con las observaciones de 1975-1990, los modelos hoy se quedarían cortos en su mayoría. La subida del nivel del mar es otro ejemplo en el que podemos seguir esperando que la realidad del cambio climático sea peor de la esperada por el IPCC, incluso tras la nueva precisión. Como los escenarios rojos en emisiones sabemos que exageran (ver capítulo 1), quizás la realidad compense ambos efectos y éstos escenarios acierten aproximadamente en el clima que se verá a lo largo del siglo XXI incluso aunque acontezca el colapso de esta civilización (por el propio cambio climático entre otras razones). Por tanto, nos fijaremos solo en los escenarios amarillos y rojos para los efectos del cambio climático que dibuja el IPCC, aunque las emisiones luego terminen pareciéndose más a las de los escenarios azules.

hola Ferran,

he probado el link de tu último envío sobre el informe del IPCC copiándolo en los navegadores Mozilla,, Safari y Chrome y no funciona… a ver si te han censurado de nuevo…

ya me dices, gracias,

JOSE

Me gustaMe gusta